文献解读—经额定向穿刺引流术与开颅血肿清除术治疗基底节区出血的前瞻性对照研究

背景

高血压性脑出血是一种发病率、病死率、致残率较高的疾病,在我国占全部卒中的30%~38%;基底节区是最好发的部位,占60%~65%。

不同病情的基底节区出血患者采用的手术方式也会有差异,由于基底节区位置深在、毗邻重要结构,常规开颅手术不可避免地损伤正常脑组织。血肿穿刺引流术因其微创的特点,为越来越多的神经外科医生接受并应用。近年来在立体定向血肿清除术的基础上加以改进,一种更加便捷、实用的方法即经额定向穿刺引流术被广泛应用。

本研究纳入2013年3月至2014年9月苏州大学附属第三医院神经外科收治的68例尚未脑疝的高血压性基底节区出血患者,给予开颅血肿清除术或经额定向穿刺引流术的治疗。通过前瞻性对照研究比较两种术式的疗效,探讨高血压性脑出血的个体化治疗方案。

资料与方法

临床资料:68例患者中,男51例,女17例;年龄23~89岁,平均(48.4±14.2)岁。其中,24例采用经额定向血肿穿刺引流术(穿刺组)治疗,44例采用开颅血肿清除术(开颅组)治疗。

纳入标准:(1)基底节区出血,伴或不伴脑室出血;(2)既往有原发高血压病或病程中表现为持续高血压;(3)发病后72h内入院;(4)意识障碍呈模糊至中度昏迷;(5)未发生脑疝;(6)患者家属均签署知情同意书。

排除标准:(1)脑疝患者;(2)因颅内动脉瘤、颅内血管畸形、肿瘤性卒中或颅脑创伤引起的出血;(3)伴发严重心、肺、肝、肾、血液系统等内科疾病的患者。

穿刺组:患者行气管插管全身麻醉,手术方法参照文献[1]。术前根据头颅CT在颞侧头皮标记出穿刺靶点(血肿后下部中心点)的投影点,连线额部穿刺点与投影点确立穿刺平面,以穿刺点为中心做3cm的额部发迹内横切口,颅骨钻孔直径为1cm,“十”字形切开硬脑膜,之后锐性切开蛛网膜,若遇皮质小血管出血予以电灼,12F脑室外引流管在自制定向穿刺仪辅助下,沿穿刺平面自血肿前上贯穿至血肿后下靶点,随后用20ml的注射器抽吸部分软化的血肿,并将引流管从切口外接到脑室外引流袋。根据复查CT确定引流管在血肿腔中的位置,明确无再出血后,予5万单位尿激酶溶于4ml生理盐水灌注入血肿腔3h,每日1次,当残余血肿量<10ml时拔出引流管。

开颅组:采用额颞瓣、颞瓣或小骨窗开颅,经皮质造瘘或分离侧裂到达血肿腔清除血肿。之后血肿腔留置引流管,视颅内压改善情况复位骨瓣或去骨瓣减压术。

评价指标

(1)手术时间;(2)手术疗效:术后并发症、术区再出血率、再手术率、气管切开率、术后1个月的病死率;(3)随访:术后6个月患者日常生活活动能力(activities of daily life ,ADL)。Ⅰ级:完全恢复日常活动;Ⅱ级:部分恢复或可独立生活;Ⅲ级:需人帮助,扶拐可走;Ⅳ级:卧床,但保持意识;Ⅴ级:植物生存或死亡。ADL Ⅰ~Ⅲ级为预后良好,ADL Ⅳ~Ⅴ级为预后不良。

结果:

临床基线资料比较(表1):本研究68例患者,其中穿刺组24例,开颅组44例。两组患者的年龄、性别、血肿量、出血侧别、术前意识状态及手术时机的差异均无统计学意义(均P>0.05)

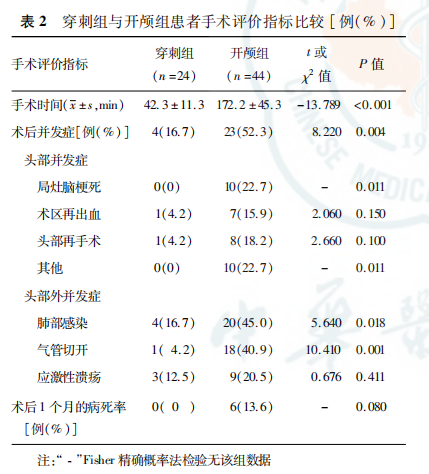

手术评价指标比较(表2):穿刺组手术时间短于开颅组[分别为(42.3±11.3)min、(172.2±45.3)min],两组间差异有统计学意义(t=-13.789,P<0.001)。穿刺组术后并发症发生率,尤其是术区局灶性脑梗死、肺部感染和气管切开率(分别为16.7%、0%、16.7%、4.2%)均低于开颅组(分别为52.3%、22.7%、45.0%、40.9%),两组间差异均有统计学意义(均P<0.05)。虽然是在非直视下手术,但穿刺组术后术区再出血率、头部再手术率及术后1个月的病死率(分别为4.2%、4.2%、0%)较开颅组(分别为15.9%、18.2%、13.6%)并未增加,两组间的差异均无统计学意义(均P>0.05)。除了术区再出血、局灶性脑梗死外,开颅组还发生其他头部并发症10例,其中硬膜外血肿2例,脑干出血2例,颅内感染2例,癫痫、头部伤口脑脊液漏、切口疝及颞肌肿胀致脑疝各1例。

随访结果:

术后6个月ADL良好率穿刺组为95.8%(23/24),开颅组为68.2%(30/44),穿刺组的预后良好率明显高于开颅组,两组间的差异有统计学意义(χ2=6.910,P<0.01)。

结果表明,两组患者年龄、性别、意识状态、血肿量及手术时机的差异均无统计学意义,但穿刺组在手术时间、安全性及长期预后方面均明显优于开颅组。尽管穿刺术是在非直视下清除血肿,但额部穿刺不经过复杂的血管区,且引流管从前上至后下贯穿血肿,血肿抽吸过程中不干扰前下部的出血责任区,因此理论上并不增加再出血的机会。

结合本研究的结果我们认为,穿刺引流术具有便捷、微创、安全、疗效好等优点,对于需要手术治疗的尚未发生脑疝的高血压性基底节区出血患者,可考虑作为首选方式,而开颅术可作为穿刺术后再出血患者再次手术治疗的有效补充。

[1] 官卫,杨常春,刘春波,等.简易经额部入路定向穿刺术治疗基底节区脑出血初步经验[J/CD].中华临床医师杂志(电子版),2015,9(4):698701.DOI:10.3877/cma.jissn.16740785.2015.04.042

结论

综上所述,穿刺组(微创手术)在手术时间、安全性及长期预后方面均明显优于开颅组。由于基底节区出血位置深不好操作,且相邻很多重要的脑组织结构,常规的开颅手术不可避免的会对正常脑组织造成不同程度的损伤,微创手术(脑出血钻孔引流术等)越来越被神经外科医生认可接受。

文中也提到在经额定向血肿穿刺引流术术后经CT确认无出血后,予5万单位尿激酶溶于4ml生理盐水灌注入血肿腔3h,每日1次,当残余血肿量<10ml时拔出引流管。但在某些患者需要用到尿激酶颅内灌注时,临床医生经常使用的引流管多为单腔,通常需要在注射尿激酶后,夹闭引流管2-4小时,才能使尿激酶与血凝块充分的接触,但在这过程中,患者会有颅内压升高及诱发脑疝的风险。而深圳擎源医疗器械有限公司生产的三腔给药小球囊引流导管非常好的解决了这个临床痛点:可持续滴注给药进行治疗性引流,无需长时间夹闭,预防颅内压增高的风险;球囊柔性扩张形成融合腔,药物充分弥散,与血肿或病灶充分反应,使给药引流动态平衡,满足不同给药需求;微球囊可稳定引流导管与融合腔的相对位置,减少漂移或脱出风险,降低堵管发生率;双囊结构,外囊指示内囊充盈状态。且该产品有多个规格可供选择,适用脑出血、脑肿瘤、脑脓肿以及脑室内引流等。